核心提示

晋江西园街道的霞浯社区有着悠久的人文历史,境内直溪、内溪、沿江三溪奔流而过,氤氲了丰沛的水汽,也造就了霞浯一地美好的自然生态环境。社区内今存有一通明代护树碑——“浯里裕后铭”碑,为“司马吴震交”所立。这吴震交何许人也,他为何要立下此碑?让我们共同到霞浯社区一探究竟。

霞浯一地具有良好的自然生态环境

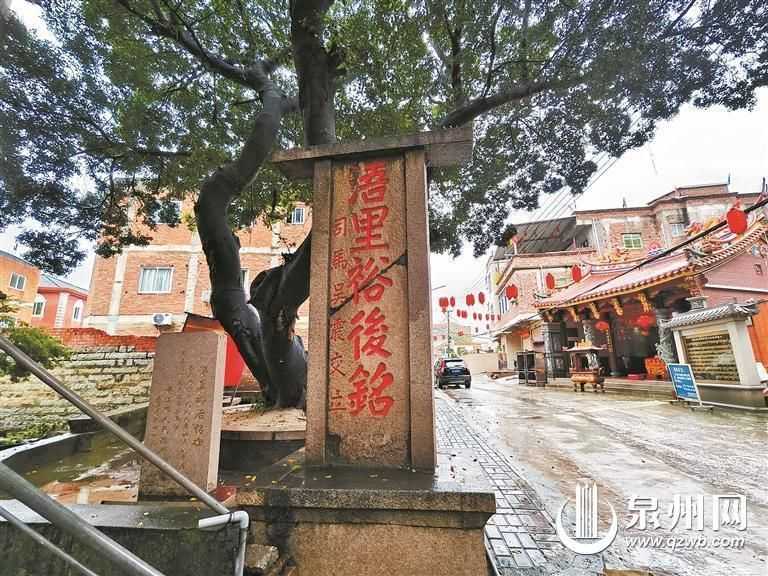

霞浯社区里的“浯里裕后铭”碑

年少登第 意气风发

吴震交,字黄初,号浯溪,明代晋江三十一都霞浯(下浯)村人,生于万历三十七年(1609年)。他是霞浯吴氏历史上唯一一名进士,因其任职兵部兼管吏户礼三部,故霞浯人称其为“吴四部”“四部伯”。据霞浯吴氏谱牒载,吴震交是霞浯吴氏念三公一派之十三世孙。

天启四年(1624年),吴震交乡试中举;崇祯七年(1634年)高中甲戌科进士,时年26岁,可谓年少得志、意气风发。霞浯吴氏本没有宗祠,吴震交乡试中举后开始组织兴建祠堂,建成两年后登进士第。吴震交的仕途生涯大致在崇祯、隆武两朝,实为明朝末世之际。

吴震交乡试中举后即在霞浯兴建祠堂

从崇祯七年(1634年)中进士至崇祯十三年(1640年),吴震交于崇祯朝为官。按当时朝廷惯例,士子进士及第后并不立即授官,部分人员会被派遣至六部九卿等衙门观政(实习),熟悉政事。据清乾隆《泉州府志·卷五十·明循绩》记载,吴震交中进士之后,即被安排至大理寺观政。大理寺审判定案的时候,循旧例可以邀请新进士一人参与阅卷点评案情。同辈诸人生怕得罪于人,大都避之不及,独独震交一人毫不畏惧地参与阅卷点评,众人皆对他刮目相看。

崇祯八年(1635年),吴震交被授予南京兵部车驾司主事(正六品),负责监督管理南京的造船厂及贡船北上等船务事宜。他上任后发现“旧艘半朽败,篙师多虚籍糜费”,即旧船大半朽坏、不堪使用,而且掌篙水手队伍中多有虚造籍册“吃空饷”的情况。吴震交于是对船只管理进行了大刀阔斧的整顿,船政为之一新。

决然辞官 返乡治学

崇祯十年(1637年),吴震交升兵部员外郎(从五品)。第二年,再升兵部武选司郎中(正五品)。因为出色的政绩,同年六月,朝廷派吴震交担任扬州知府。彼时,扬州城有妖僧,法名大觉,四处招摇撞骗、制造动乱,以致人心惶惶。震交甫到扬州,立即将妖僧逮捕法办,安定民心,从此“政声大著”。四年之内,吴震交连升三级,并出守东南重镇扬州,可见他能力非同一般。

然而,在崇祯十三年(1640年)吴震交入朝觐见崇祯帝后,史籍记载他“假归不出”,以致一个仕途如日方升、大有可为的青年官员离开官场,告假归乡。通过现有的史料,尚无法得知具体原因。

从1640年告假不出,到1644年明朝灭亡,已知史料中未有记载吴震交的行迹。据传,期间吴震交在家乡优游山水,著书讲学,并兴建进士府第以及小宗祠。

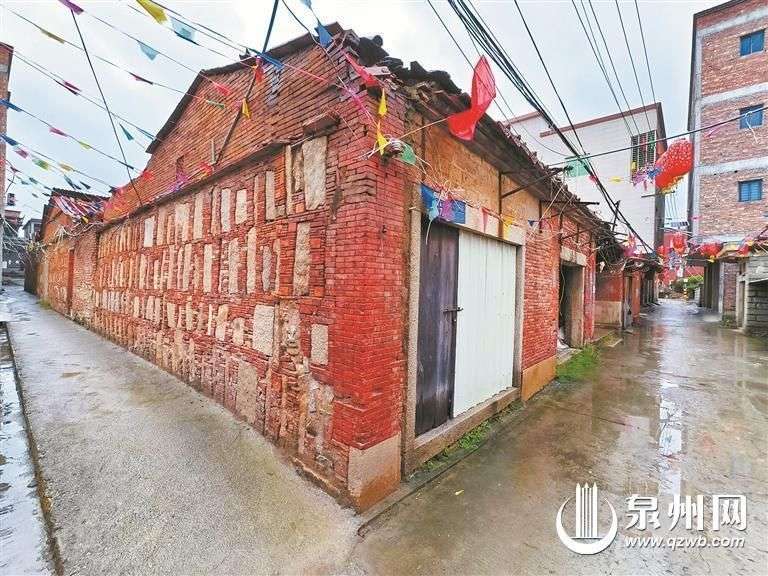

吴震交在今霞浯社区的故居“进士府邸”建筑群规模宏大,其明代建筑的基本格局尚存,为三座三开间三落的古大厝,中座为官衙(应为早年处理公务的场所),左为浯溪宗祠,右侧官邸(应为吴震交待人接物的场所)。浯溪宗祠后方西北角则为现存面积巨大的“进士第”,为五开间三落带双护厝穿斗式硬山顶建筑,是震交家属居住的所在。进士第后方为后花园。进士第西侧为霞浯小宗祠,建筑用料与进士第相似。

吴震交进士第明代建筑基本格局尚存

隆武出仕 随军出征

进入17世纪40年代,明王朝已岌岌可危。崇祯十七年(1644年)4月,清军占领北京。北方一片混乱,南方则由明朝宗室成立了几个政权。隆武元年(1645年),郑鸿逵、郑芝龙、黄道周等拥立唐王朱聿键于福州称帝,建立隆武政权(1645年闰六月—1646年九月)。直至南明隆武朝,吴震交又再次出现在史籍之中。在隆武政权中,吴震交被任命为户部右侍郎,总理军饷。此时的吴震交,应是在福州参与了隆武政权的创立。

彼时闽中冠盖云集,而隆武帝颇有作为,登极不久,即派遣将领分路出征,并一度下召御驾亲征,虽未成行,但影响颇大。据《张文烈军中遗稿》记载,隆武元年七月,隆武帝派遣郑鸿逵、郑彩、施福发兵出关。然而闽中军事皆掌握在以郑芝龙为首的郑氏集团手中,郑氏只想保存自己的实力,并无大志。隆武帝几次安排发兵出关,郑氏皆以各种理由搪塞,按兵不动,故意迁延。

据《思文大纪》记载,隆武元年十一月隆武帝举行隆重的出征仪式,饯别郑鸿逵、郑彩,再次催促郑芝龙出关援助赣南,并对出征之人事做出安排。吴震交以兵部侍郎兼管吏、户、礼三侍郎事的官职,被安排随同郑彩军出关协办军饷,并协助恢复沿途地方秩序。

然而,在军队到达崇安县时,郑彩军再次按兵不动,吴震交被迫在崇安县停留一段时间。他在那里瞻仰祖先坟墓,并读遗谱寻找先人在崇安的遗迹。这段经历也被吴震交记在了两本族谱中。

对于出关,震交是有所期待的。在《题延陵家谱》中,震交写到在这次出征中,见到了当年在南京为官时的同事,他不禁感慨万千。他也期许明军能够顺利恢复赣南,为中兴大明做出贡献。奈何隆武政权只是昙花一现。隆武帝以郑芝龙为国之栋梁,而郑芝龙却与清军暗通款曲,准备降清。隆武二年(1646年)八月,郑芝龙尽撤仙霞关守兵,退回安平,福建门户大开,清军长驱直入,隆武政权覆灭。

社稷更迭 归隐故里

隆武政权失败后,吴震交结局如何,史料未有记载。他虽没有为明朝而殉节,但也未贪图富贵而降清,而是回乡过起了隐居生活。正当壮年,本欲有所作为,却遭遇国家灭亡,此时震交的内心应该是痛苦而又彷徨的。

从墓志铭以及族谱等非官方史料中,我们可以窥知其内心一二。霞浯村民存有一方墓志铭《霞浯芹山吴母孝端老孺人志》,吴震交为一位村民的妻子撰写了墓志铭,文末落款时间为顺治三年(1646年)十二月十九日,署名:赐进士第出身兵部尚书兼吏户礼通议大夫侄孙震交顿首。隆武政权已于当年九月失败,福建为清军所控制,墓志铭上震交违心地写下了清朝的顺治年号。

在1658年为霞浯合族通谱所作的序言中,他的彷徨与不甘又跃然纸上。震交写道:“震交之生,后都牧候几四百年,而今日所遇相同,勉修是谱。何以自谱?所望后人再亢再振,直与挂剑酌泉同谱清风,云台西川同谱功名。”霞浯吴氏祖先吴伯厚因护驾幼主南下有功,而封都牧候,宋亡后隐居。四百年后,震交也遇到同祖先吴伯厚一样的亡天下局面,他只能把这一腔热血与愤懑化作修谱的动力,组织修著合族通谱,并对后人寄予希望。

序言落款:“龙飞岁次戊戌(1658年)冬月之吉,明赐进士第出身、通议大夫、兵部左侍郎兼吏户礼三部侍郎、管尚书,十三世孙震交谨序。”(“管尚书”是指看管、暂代尚书的意思)此时已是清顺治十五年,震交依旧心怀他的隆武朝,既不书南明永历年号,也不书清顺治年号。这种对年号的特殊称谓“龙飞”,比较少见。或许隆武皇帝对他有知遇之恩,震交心目中的真龙已经飞逝,故以“龙飞”来寄托哀思。作此序言时,震交刚好50岁,这也是他在史料中最后一次出现。

立碑护树 生态裕后

吴震交少年中举,青年进士及第,而立之年仕途顺利,将近不惑却遭遇社稷之变。他曾经意气风发,也曾豪情万丈,正当壮年却选择归隐故乡,不问世事。这位南明隆武朝的孤臣,内心经历了激情、失落、彷徨,最终归于平静,他与短暂的隆武时代一样消失于世人的视野之中。因史料匮乏,本文仅能从有限的史志、进士履历遍览等官方资料,结合族谱、墓志铭等民间资料大致勾勒吴震交的一生。

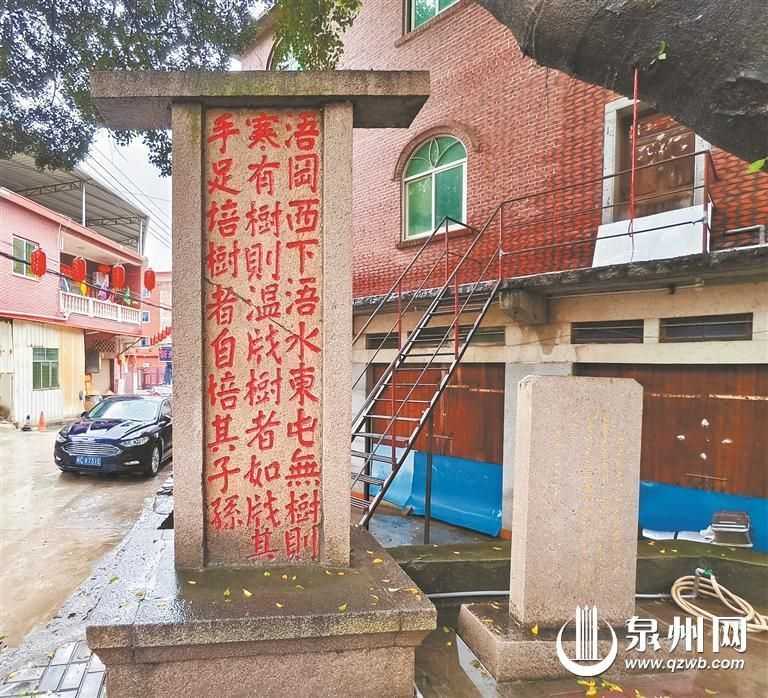

不过,在霞浯社区境主公祠前现存有一通石碑,该碑被称为“浯里裕后铭”碑,立碑之人正是吴震交。此碑立于明末(大致为崇祯年间),花岗岩石质,高2.36米、宽0.61米,竖在一块高0.6米的碑座上。碑正面竖书“浯里裕后铭”五个大字,落款:“司马吴震交,立”。明清时,兵部要员常用“司马”这一别称,吴震交在隆武朝中出任过“兵部左侍郎”,故有此谓。背面则为一段铭文:“浯冈西下,浯水东屯,无树则寒,有树则温。戕树者如戕其手足,培树者自培其子孙。”字迹依旧清晰。

古碑背面为一段铭文,呼吁乡人种树、爱树、护树。

吴震交以此碑指出故乡霞浯在“浯冈西下,浯水东屯”的地理位置和坐向,由于村子位于冈下,容易形成侧风现象,同时又在汹涌的溪流边,也可能出现水土流失状况,故而震交提出“无树则寒,有树则温”的植树造林、防风固土的理念,用来改良村庄的生态环境。随后他又阐明“戕树者如戕其手足,培树者如培其子孙”的道理,旨在从植树造林福萌子孙后代的角度劝导乡人种树、爱树、护树。碑铭言简意赅、说理透彻,具有深远的教化作用。能够在将近400年前发出这样的环保呼吁,吴震交可称得上是一位古代“环保先锋”了。

由于“浯里裕后铭”碑意义非凡,该碑于1999年6月被公布为晋江市第三批文物保护单位。

责任编辑:苏慧敏