核心提示

中华食文化驰名世界,闽南菜系独具特色。其中,泉州美食尽得精髓,正是最正宗的闽南味道。

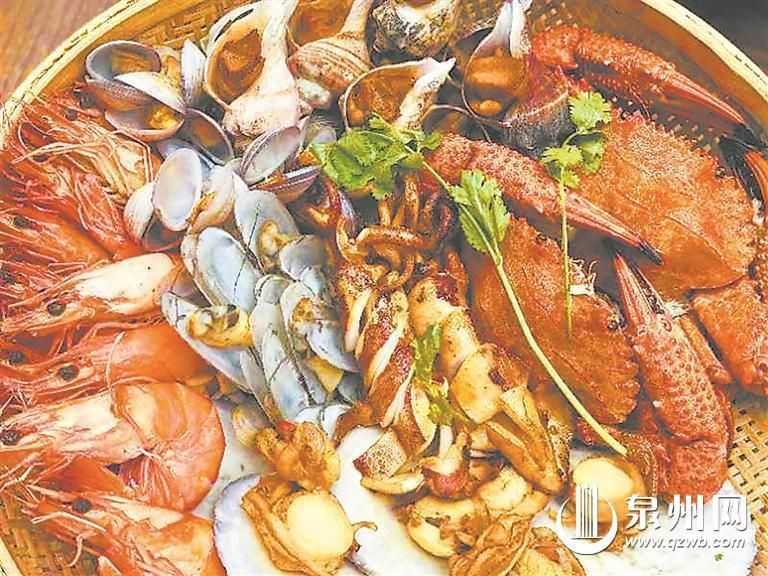

夕阳西下,渔船披着霞光,满载大自然的馈赠归来。邀上三五好友,听着涛声,吹着海风,品尝用最简单方式烹饪的最新鲜的海货,是独属于泉州人的闽南式浪漫夏夜。

走在千年古城的大街小巷,不显眼的老旧门头或许藏着百年老字号的拿手绝活,淳朴如邻家大叔的店主或许曾在央视《舌尖上的中国》讲述几代人对泉州味道的坚守,香气四溢的小吃或许凝聚着循海上丝绸之路而来的异域风情。

宋元“海丝”韵,闽南古早味,沉淀在刺桐城人间烟火中。

泉州人的三餐四季

品闽南菜清鲜香脆

闽南菜色清鲜香脆,重调汤估料,口味清淡,酸甜适宜,同时拥有中西合璧风情。泉州人在烹饪之道上,就地取材,耕海而生,完美展现出了包容山海、融合中外、大味至简的闽南饮食风貌。

“泉州突出的味道就是鲜。”《舌尖上的中国》总导演陈晓卿如是说。

泉州的饮食“入馔甘鲜海味多”(泉州晚报资料图片)

晋江深沪国家中心渔港码头,渔船满载而归。(刘翼 许雅玲 摄)

在泉州人的味蕾记忆中,海的鲜味总是餐桌上的主角。看似朴实无华的泉州家常菜酱油水炣鱼,就带着直击灵魂的鲜美。精选鲳鱼、黄花鱼等新鲜海鱼,配以简单的葱姜,在酱油水里慢炖至熟透。简单直接的烹饪过程,几乎不加多余调料,却最大限度地保留鱼肉的鲜嫩,酱油的醇香与鱼肉的甜美相互渗透,对泉州人来说是最佳的配饭菜品。

游客排队购买泉州美食

闽南地域饮食特色不仅仅在高端宴席上,更在烟火气浓厚的市井小吃中。泉州市区百年老字号车桥头文阿水丸店里,新鲜上岸的鳗鱼剔骨后,刮成鱼泥,打成鱼酱,挤成鱼丸。鱼丸筋道爽滑,鲜香十足,咬上一口,鱼肉的清香在口中四溢。鱼丸的汤底是精心熬制的骨汤,不抢鲜味的风头,却也不寡淡,正应了闽南菜的“清”与“鲜”。曾经,车桥头是宋元时期刺桐港与陆上交通接驳的要津渡头,车马客商熙熙攘攘。如今,五湖四海的游客来到泉州,争相品尝美味。

闽南菜的“香”,更是十分“霸道”地在泉州街头呈现。中午时分,涂门街斯丹姜母鸭门前,食客的队伍绵延上百米,老姜与鸭肉融合后散发的香气不断吸引客流。

姜母鸭

闽南醋肉

闽南人喜酸甜不喜辛辣,喜清淡鲜美不喜油腻。白萝卜在闽南语中称为“菜头”,菜头酸就是泉州人美好的酸甜记忆。白萝卜切成长条形或者半圆薄片,加入盐巴抓匀腌渍,放入白糖、白醋,入口爽脆,清甜中略带酸味,满足你对“可盐可甜”的所有期待。

“番味”汇聚刺桐城

成就闽南百味餐桌

“番味”是闽南菜里绕不开的味道。作为曾经的“东方第一大港”,海上丝绸之路为刺桐城带来了海外百味,这些“番味”又由泉州传遍闽南。

宋元时期,来泉贸易的阿拉伯商人掀起牛肉美食风潮,咖喱等香料也从南洋而至。于是,加了浓郁香料焖炖的牛排成了清淡闽南饮食中“特立独行”的存在。在泉州街头,牛肉馆林立,一碗咸饭、一份牛排、一盏牛肉羹,便是特色午餐的标配。

小朋友品尝泉州牛肉羹

至于地瓜粉,那更是站在了闽南食物链的顶端,面线糊、牛肉羹、炸物,泉州小吃的代表作几乎都离不开它。地瓜亦称番薯,是舶来品。明万历二十一年(1593年),福建人陈振龙从吕宋(今菲律宾)经海路将番薯藤带回。此后,番薯成了闽南主要粮食作物之一。

面线糊

早安面线糊,晚安地瓜粥,最温暖的美味抚慰着泉州人的肠胃和心灵。泉州人的早晨,是从一碗面线糊开始的。在加了鱼肉、蟹肉熬煮的高汤里,放入折碎的细面线,倒入用凉开水调好的地瓜粉,不停地用勺子搅拌,最终熬成味道鲜美的面线糊。食用时,加入另一样舶来品——胡椒粉调味,香气扑鼻、味道鲜美。结束一天辛劳后,来上一碗用新鲜地瓜或者是地瓜干熬制的浓稠香甜的地瓜粥,更是山珍海味都换不来的满足。此外,酥脆的炸物、Q弹的地瓜粉团,无不需要地瓜粉的加持。

南宋泉州人林洪所著的《山家清供》中记载了不少外来食材,如胡荽(香菜)、胡麻(芝麻)、胡桃(核桃)和胡椒。在书中的104道菜中,就有不少调料用到了胡椒。马可·波罗曾写道:“如果有一艘要出售给基督教诸国而装载着胡椒的船只进入亚历山大港口的话,那么将有相当于百倍的船来到泉州。”

海风吹过,走在泉州的街头巷尾,每一种美食都讲述着闽南味道。润饼菜丰富多样的“内涵”,仿佛泉州文化的多元融合;印尼千层糕等漂洋而来的异域美食,在泉州落地生根,彰显了这座城市兼容并蓄的胸襟。在这里,“最闽南”的味道成就了一幅“最世界”的美食版图。

承袭闽南海味精髓

重现宋元餐饮美学

“沿海之民,鱼虾蠃蛤多于羹稻。”明代何乔远所著的《闽书》这样记载。与海洋深厚的缘分,使得泉州的饮食习俗逐渐形成了具有开放特色的独特“海洋性”菜系,泉州的海味自然也是闽南菜的代表。《福建通志》中记载“鱼盐蜃蛤匹富齐青”“蛏蚶蚌蛤两施舌,入馔甘鲜海味多”等诗句,就能看出泉州美食的海洋特性。

起源于泉州的海蛎煎,相传由郑成功发明,已有数百年历史。它也是泉州先民“靠海吃海”的创意海鲜料理。海蛎煎选用个头中等的海蛎,与鸡蛋、番薯粉、大蒜一起调匀,煎至金黄。起锅后,搭配甜辣酱食用,香脆细腻的口感就像海浪在舌尖舞动。在泉州,还有更多的海味美食给食客带来味蕾狂欢,安海土笋冻、深沪鱼丸、崇武鱼卷、石湖红膏鲟等,都是泉州人记忆中的海洋味道。

海蛎煎

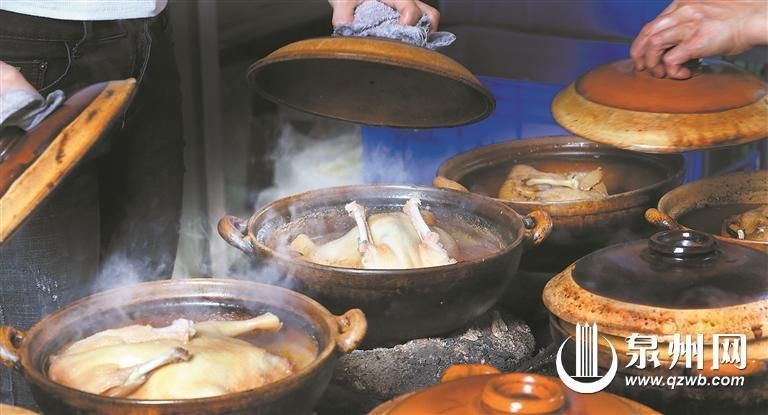

《山家清供》中就有“蟹酿橙”“山海兜”等鱼虾蟹等海味食物的制作方法。2022年,以《山家清供》为蓝本,由海丝文化专家、闽菜专家、烹饪大师等组成的专家团队复原和创新的“宋元海丝宴”推出,共有16道菜品,包含蟹酿橙、黄芥末螺片、红烧黄金鲍、龙腾四海、狮来运转等,将“海丝”风味发挥得淋漓尽致。其中,蟹酿橙曾是南宋清河郡王张俊在府上为宋高宗所献御筵中的一道菜肴。此道美味取黄熟的大橙子,截去顶部,剜去穰,以闽南特产海蟹膏肉填充其内,将橙子顶部盖上蒸制。“蟹酿橙”如今已享誉四方,“黄中通理,美在其中”的精髓,突出了闽南风古早味的完美融合。“狮来运转”则选材二十斤重狮头鹅的鹅胸肉,与石狮蚶江石湖产的红膏蟳的蟹肉、蟹膏融合,制成狮子头。盛产红膏蟳的石湖码头是宋元时期泉州港水陆转运重要的外港码头,这道美味,讲述着闽南人千百年来向海而生的文化传承。

“宋元海丝宴”带火美食和旅游业

节日食俗“全年无休”

一场文化传承盛宴

泉州人重传统,独特的闽南节日食俗,被泉州人做成了日常美食。清明节的润饼,一年四季都会出现在咱厝的餐桌上;端午节的肉粽,在泉州的街头巷尾有数不清的小吃店售卖;正月十五的元宵圆,是泉州人离不开的甜点。

聪慧的泉州人将粽子发展成了想吃就吃的美食,且“凡能入料,无所不粽。”精选的糯米浸水后淘干备用,再调选半肥半瘦的三层肉,加虾仁、鸡蛋、香菇、海蛎干等,炒熟后用粽叶裹好,放入铁锅清水中煮熟。起锅后,配以甜辣酱或花生酱,肉嫩不腻、香气弥漫。泉州烧肉粽口碑远扬,是许多在外拼搏的人朝思暮想的家乡味。如今,侯阿婆肉粽、蓝氏钟楼肉粽、东街钟楼肉粽……老字号肉粽店生意兴隆。

春节的美食盛宴里,少不了一碗元宵汤圆。在泉州,元宵节的汤圆被称为“上元丸”“元宵圆”,糯米皮包裹的花生碎、冬瓜糖、芝麻、葱头油、白糖、猪油制成的内陷,嚼劲有味,甜而不腻。据传,元宵圆是南宋泉州城内的南外宗正司皇室后厨所传。千年时光流淌,作为泉州人春节“压轴大戏”的元宵圆已“全年无休”,泉州人对其的热爱是不分“淡旺季”的。在金鱼巷中华名小吃海丝金凤汤圆的店铺里,从早到晚都会有本地食客和外地游客的身影。一碗元宵圆,既可以是泉州人的早餐,也可以是泉州人的下午茶甜品。

传统的味道,一直在延续。无论身在何方,泉州人对闽南味的执着从未减少。正是这一份执着,造就了“最闽南”的泉州味道。《舌尖上的中国》第二季中,石狮老华侨程世昆与妻子从美国回到家乡。回乡后,乡亲们为他们办了一场“归乡宴”,精挑细选的12道泉州菜端上了宴席,桂花蟹肉、蚝仔煎、通心河鳗、油焗红蟳、八珍芋泥、五香鸡卷、石狮甜粿、深沪水丸……对于思乡的游子来说,这是最浓烈的乡愁。

食未?如果没有,就在泉州停下脚步,尝一尝闽南古早味,品一品刺桐慢生活。

责任编辑:苏慧敏