上树抓鸟蛋,下河捉泥鳅,一根五分钱的老冰棍能带来一天的清凉,一本精彩的小人书能够让我们安静一下午。又到了一年一度的儿童节,这个独属于童心的节日,是否唤起了你的童年回忆?当我们年幼时,童年是清晰且强烈的“今天”,当我们长大后,童年是模糊又幸福的记忆。

中国摄影家协会会员、泉州市摄影家协会原副主席陈世哲以人文纪实摄影闻名海内外,20世纪80年代以来,他通过镜头记录了泉州的社会变迁和风土人情。在他的摄影作品中,儿童也是一个宝贵的题材,让我们通过他拍摄的老照片再次走进泉州人的童年。

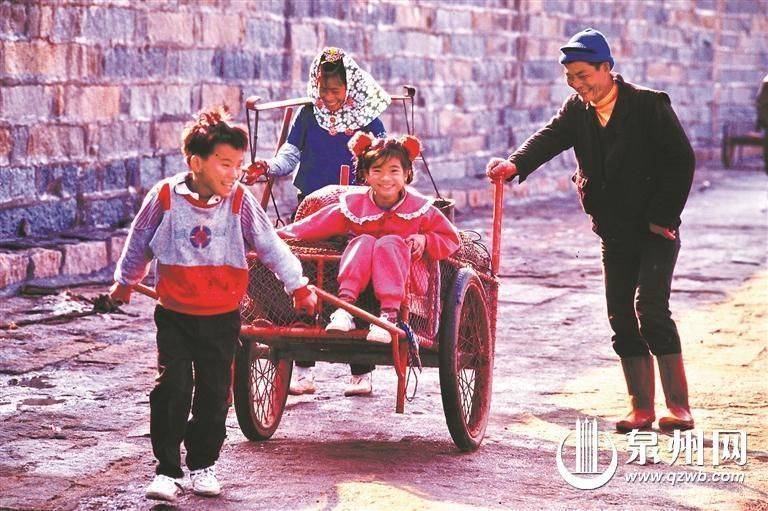

崇武古城一家人准备去海滩边收购海鲜贩卖

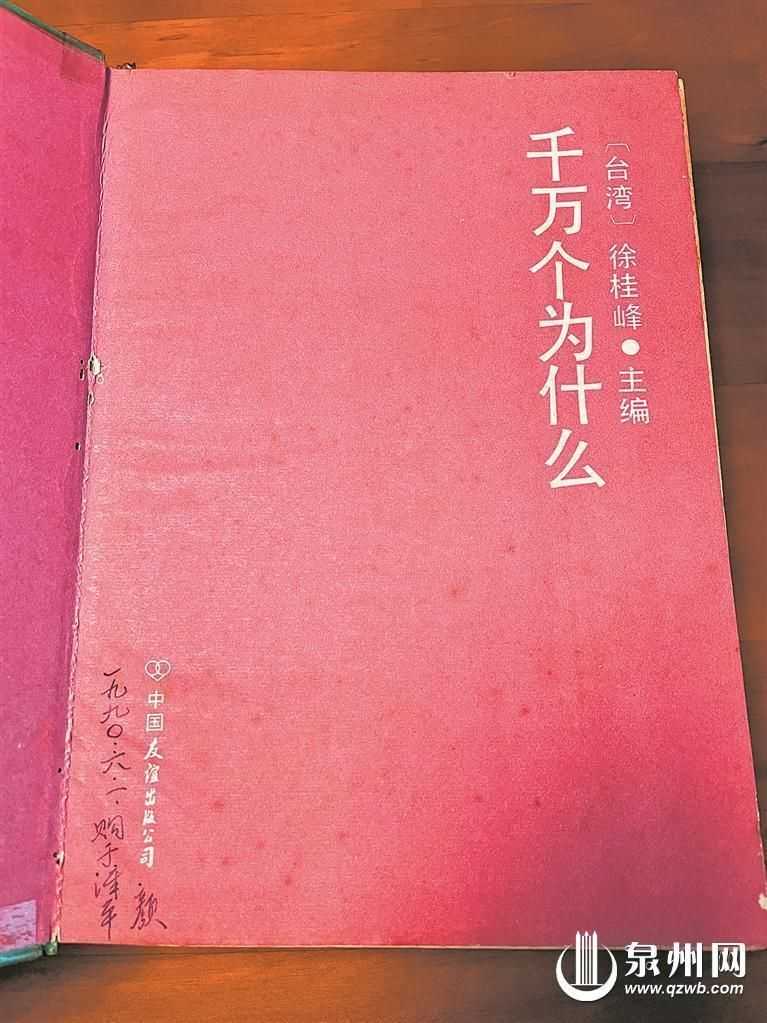

10岁时收到的“六一”礼物是一本书(颜瑛瑛/供图)

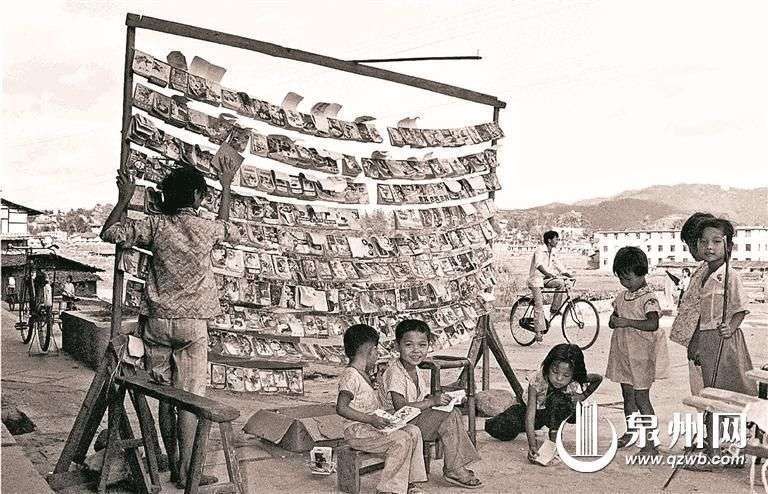

流动小人书摊(摄于20世纪80年代)

黑白的小人书

勾勒出彩色童年

提起童年,不得不提起小人书,与其说是“书”,不如说它的另一个名字连环画更为贴切,因为其以连续的图画叙述故事、刻画人物,所配的文字也简单易懂,深受低年级学生欢迎。

那时候的小人书颜色比较单调,多用黑白线条勾勒,后来彩色版本才越来越多。而内容和形式上则较为丰富,有单本的,一本书就是一个故事,如《白蛇传》《51号兵站》;有成套的,如《红岩》《三国演义》等。

在当时泉州热门的连环画中,有不少本地的题材,比如讲述郑成功故事的《海峡逐寇》《郑成功在台湾》《郑成功收复台湾》等,也有凸显泉州优秀戏曲文化的《陈三五娘》《连升三级》。

小人书在班级中流行,但实际上拥有自己小人书的不多,如果谁带了一本新的小人书,立马成为班里的“大红人”。每本连环画的价格一般在5分钱到1毛钱,大部分家长虽然通常不会买,但有时候愿意给自己的孩子租着看,因此街边出现了很多小人书店和小人书摊,直接租下在店里看,薄一点的1分钱,厚一点的2分钱。

通过陈世哲的摄影作品《流动小人书摊》可以看到,德化县城云龙桥头的一个小人书摊很是热闹,三三两两的小伙伴在书架前埋头翻阅。一阵风吹过,一本摆放在铁丝上的小人书翻落在地,一名七八岁的小姑娘连忙蹲身捡书,比她大两三岁的摊主姐姐双手护住小人书架,一旁看书的小伙伴们调皮地笑了……

随着1977年恢复高考,书店也变得异常火爆,经常需要排队。“每到放假的时候,我和小伙伴一起前往中山路的新华书店,橱柜上摆着很多装饰着花花绿绿封皮的小人书,他们一起瞪大眼睛把每本小人书扫视无数遍,兜里如果有钱就都买一本小人书,如果没钱就光过过眼瘾,然后依依不舍地离开书店。”市民小曾说道。

寒来暑往,一批批学生逐渐长大,随着他们年龄的变化,手中的小人书也逐渐变为小说、散文、诗歌……但爱书的心并没有变。

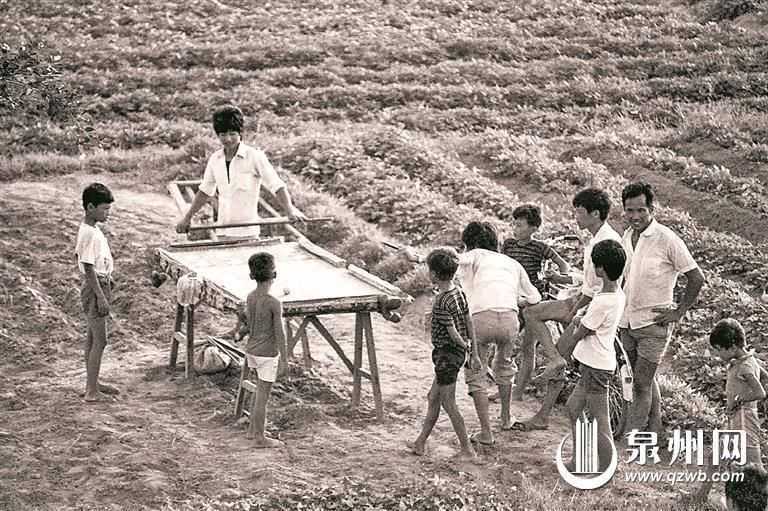

田头“斯诺克”

田头“斯诺克”

是孩子眼中的时尚游戏

每个年代的人对童年的回忆都不相同,但每个人的童年都有着各自喜爱的游戏。

许多人说“20世纪60年代出生的孩子,虽然物资匮乏,但精神是富足的”,儿童的创造性让简易的道具变得有趣,他们的天真使简单的游戏变得快乐,那时候,从学校到家的距离是按铁环滚动圈数计算的,一根铁钩和一圈铁环的组合风靡了大街小巷。

20世纪70年代人们的生活条件逐渐变好,小朋友们除了五花八门的“土”玩法,游戏道具也变多了,沙包、弹珠、毽子、弹弓都是当时热门的玩具。那时的玩具,并没有什么高科技,甚至连较为精密的结构都没有,却能玩出各种花样。普普通通的一根小绳,却有多种翻法,五角星、扫把、电风扇、降落伞……各种形状都在十指的灵巧翻转中一一出现。

“80后”享受到改革开放带来的时代红利,迪斯科、卡拉OK、录像等娱乐项目传入国内,一些外来运动也随着改革春风传遍中国。20世纪80年代中期,人民生活水平显著提高,台球运动以惊人的速度在神州大地蔓延开来,台球桌不仅出现在城市的体育场馆、俱乐部、宾馆,还出现在乡镇的街边小卖部、烧烤摊甚至田间地头。

一些青年在城里爱上了打台球,但直接买一套崭新的台球桌也不现实,于是就在自家闲置的田头开辟出一块空地,自己造一张台球桌。他们利用家里的板凳、木条、网兜钉出一张简易的台球桌,再从城里买回球杆和球,在地瓜田边上打起了“斯诺克”。当青年在打球时,孩子们就在旁边看,帮忙捡球;当青年打累了,这块地就成为孩子们的天下,孩子们举起比自己还高上不少的球杆“激情”比赛。

元宵节孩子们牵着自制的“纸象”“纸马”踩街

小孩遛“纸马”

竟然是30年前的踩街

除了自己的生日,孩子们最期待的就是各种节日。

“六一”当天上午,幼儿园一般会组织游园活动,而小学则在班级内开展联欢会,下午大多数是放半天假。在“六一”的时候走进学校,可以看到每个教室都被布置得花花绿绿,班级联欢的保留游戏往往是击鼓传花、蒙眼贴鼻子、夹玻璃珠等等,获得前几名的往往有对应的奖励。

“有一次‘六一’,幼儿园发了块橘子味的橡皮擦,我拿着闻了很久很久,对于当时的我,这是简单又纯粹的快乐。”市民“啦啦”回忆道。“还记得幼儿园一次游园活动,参加项目表现好的可以获得对应数量的手持气球,和我同年的表弟参加了几个项目,结果一个气球都没有拿到,他伤心得快要哭了,而这时我参加了一个用筷子夹玻璃珠子的活动,拿了第一名,便把其中一个气球分给了他。那一天,我们两个都很开心。”市民小曾还记得自己儿童节时发生的故事。

小孩对春节和元宵也十分期待,在腊月就开始掰着手指倒数,过年除了有机会穿上新衣服,收到来自长辈的红包以外,还可以用“擦炮”和“摔炮”炸上一个正月。

到了元宵,小孩们还没停止欢腾,而家长也抓住最后的“机会”放松一下。在20世纪90年代的泉州,街坊邻居们自发组织踩街活动,西街就是其中之一。家长买来纸和竹条,在底部装上小滚轮,制成可以“走”的“纸马”“纸象”,来不及制作的家长则从小贩处买来“公鸡灯”。元宵当天,大家吃完晚饭过后,只要有人喊一声“踩街啰”,密密麻麻的人便从各自家中拥向大街,孩童们或用手提,或用线牵,领着一群小动物,从西街的西头走到东头,在钟楼处转身回家,欢笑声、鼓掌声、鞭炮声此起彼伏。

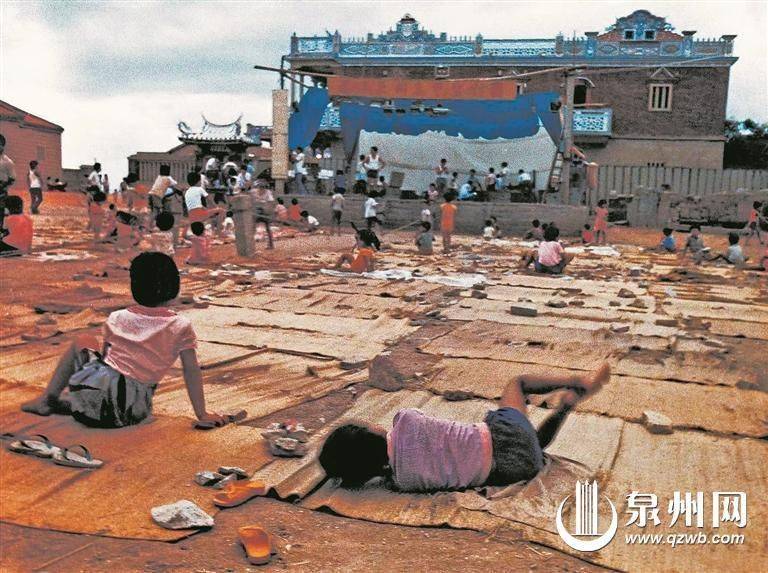

一地之席(20世纪80年代村民在看“社戏”前用草席占座)

从露天社戏

到露天电影院

作为南戏的发源地与传播地之一,泉州素有“戏曲之乡”“南音之都”等美称,提线木偶戏、梨园戏、高甲戏、打城戏等戏种百花齐放,是名副其实的“闽南戏窝子”。在很多泉州人的儿时记忆里,一定有一段村里看戏的场景。

在电影、电视还没普及前,戏曲是泉州人重要的文化娱乐方式。20世纪50年代开始,每逢红白喜事,请剧团唱戏成为泉州人的一种潮流,有爱热闹的主人甚至会请两组剧团对台“PK”,泉州各大剧团也经常应邀下乡演出。

每当村子里确定剧团来演戏的时间,家家户户就会将家里的破席子放到戏台前,每一张草席都代表一个家庭,孩子们在草席上或坐或躺,一边看着自家的“地盘”,一边看着戏台的准备工作。

到了20世纪八九十年代,看戏的人逐渐变少,而露天电影进入最辉煌的时代,村里的戏台很多时候也被拿来放电影。当时放映的电影各种题材都有,不过战争题材的电影最受欢迎,如《南征北战》《地道战》《地雷战》《平原游击队》《铁道游击队》《渡江侦察记》《奇袭》等等。

一般放电影选择天气晴朗的夜晚,在放电影的那天,当晚有电影看的消息就经由孩子们口中传到了十里八乡。晚饭时,小孩子通常敷衍了事,稀里糊涂填饱肚子后,扛着一条板凳或靠背竹椅便匆匆赶路。

网友“雾晨青松”表示:“那时候也不是每个星期都有电影看,小一点的村子可能两三个月放一场,而大的村子可能一个月放两三场,所以我和小伙伴经常跑七八里地去看电影,有时候刚跑到场地人家就放完收场了,我们几个傻愣着站了好久才清醒过来 ,极不情愿地又跑回来了。”

又过了几年,彩色电视、电脑、手机逐渐崛起,露天电影被取代,但依然记得看完电影后走在回家的路上,头顶的星星和脚下的野草,让人清凉又欢快。

责任编辑:苏慧敏