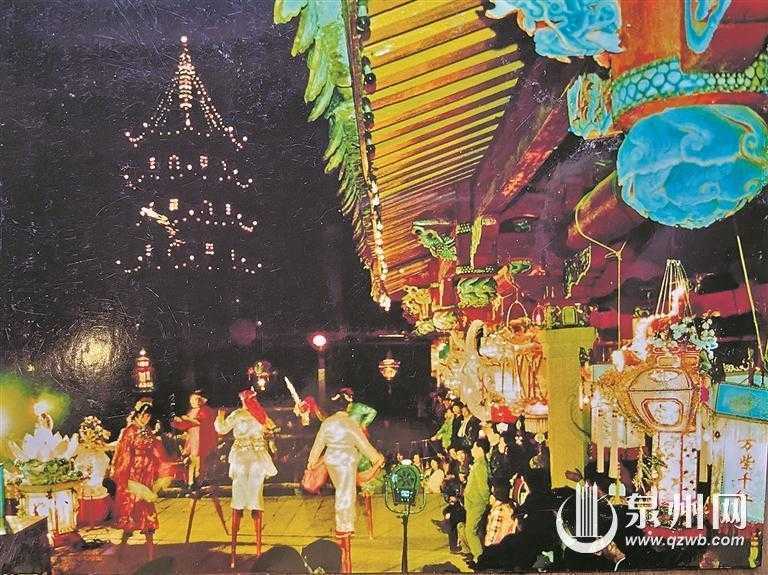

20世纪80年代泉州开元寺元宵灯会 (蔡其呈 供图)

“春光结彩上元时,灯耀古城星斗移。”今年的元宵节你赏灯了吗?日前,“海丝时光”两组40年前泉州闹元宵的老照片将读者带回20世纪七八十年代泉州的元宵夜。照片中,爱美的泉州姑娘把自己打扮得漂漂亮亮的,开元寺双塔亮起了璀璨灯光,热闹非凡的踩街队伍中有难得一见的踩高跷表演……一张张老照片勾起了无数老泉州人的回忆。记者采访了两位亲历过当年盛况的老泉州人,听他们讲述那段充满年味和烟火气的元宵记忆。

1978年元宵节活动前,浮桥王宫的姑娘们簪花打扮准备上场表演(杨湘贤 摄)

被点亮的东西塔 成了孩子心中最亮的花灯

1983年东西塔下“攻炮城”(陈世哲 摄)

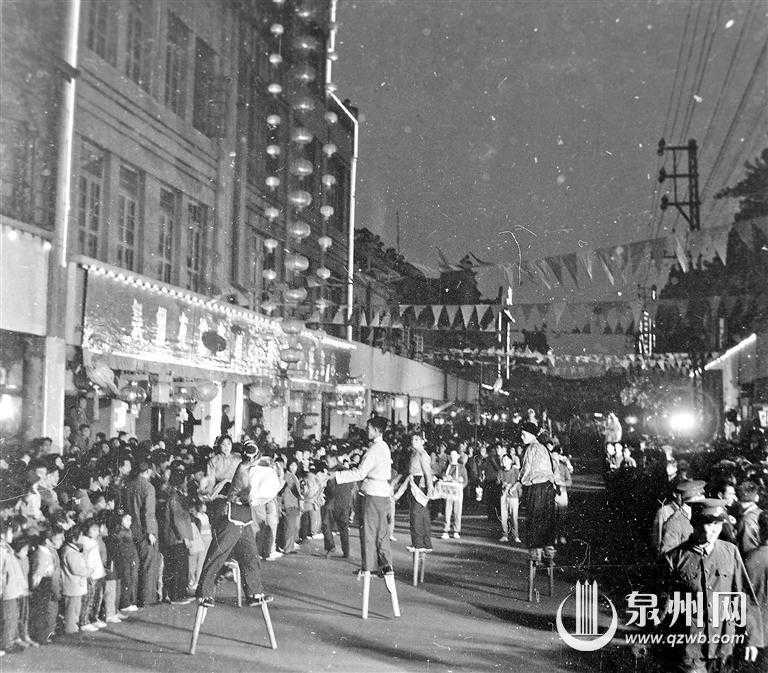

“以前非常热闹,很多单位、街道、村、学校等都会组织队伍参加踩街,队伍里有火鼎公婆、拍胸舞、踩高跷、腰鼓队、歌仔戏、梨园戏、高甲戏、各种民族舞蹈等。你站在原地不用动,可以看两三个小时不重复……”老泉州人辜慧治今年65岁。她回忆,20世纪80年代时,每年元宵便是一家人出去看花灯、看踩街的时候。在人头攒动的大街上,大人让孩子骑在肩膀上,孩子才能看得到。

1979年泉州古城中山路踩街盛况 (杨湘贤 摄)

“我记得不是非常清楚了,但大概是从体育场(现中山公园)开始,一支支队伍沿着中山路一直走到天后宫,一路边走边表演。表演火鼎公婆的会和群众互动,那时候的鼎很大,有时候是八个人扛一个鼎表演,比现在更隆重。”辜慧治回忆,队伍过去后,人群才开始沿着中山路赏花灯,一直到晚上10点多人群才会渐渐变少。“后来还有那种小四轮,把车装扮成船、大花灯等造型参与踩街,非常有意思。”辜慧治说。

1981年首届泉州花灯展在开元寺举行(杨湘贤 摄)

72岁的吴晓珠是鲤城区浮桥街道的人,对于元宵灯会她印象最深的便是开元寺双塔亮灯的时候。“以前在浮桥的人不是都能去市区看灯的,不能去的就跑到浮桥(现旧笋江桥)上,站在桥头就能看到开元寺的双塔。元宵节双塔一亮灯,小孩子们就相邀一大群人跑去看。”吴阿婆回忆,当时亮灯的东西塔便是无法去看灯会的小朋友心里最亮的花灯!

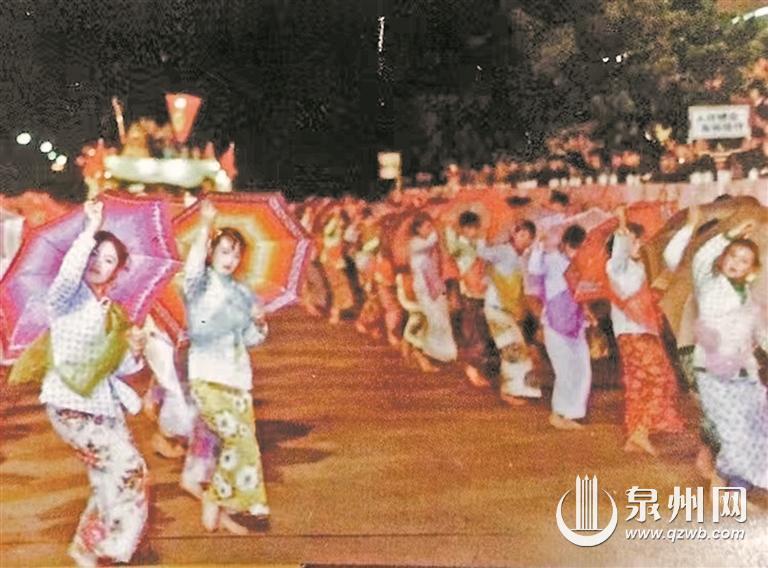

20世纪80年代踩街活动亮相泉州古城街头(蔡其呈 供图)

踩高跷兴盛 1.6米的高跷实木制作重30斤

“20世纪八九十年代踩高跷比较兴盛,基本传统节日里大一点的活动都有踩高跷的队伍。那时候上街的高跷一般是1.6米高,有的甚至可以达到两米。”今年60岁的傅尚高是鲤城区浮桥街道后坂社区的老居民,她带领的踩高跷队伍曾是老城区里最活跃的一支。据傅阿婆介绍,当时踩高跷的多数是30多岁的青壮年,元宵节踩街时从下午三四点开始就要绑着跷,一直要绑到晚上10点,“很多人腿上都起了水泡”。

“为了稳定性,那些高跷都是实木的,左右脚加起来约有30斤重。”39岁的杨德意从父亲那里接手了民俗艺术团的担子。据他介绍,制作高跷的木材是从木材市场里买的,1.6米高的高跷上有一个平面踏板供表演者踩着,踏板的前沿或后沿位置向上伸出一条约30厘米长的木板,绑在表演者的小腿上固定高跷。“虽然表演时一般都穿鞋、穿裤子,但木板和绳子长时间的摩擦也会让表演者的小腿起泡。”杨德意介绍,当时村里学高跷都是为了生计,大家在村祠堂学,绕着村路练习,胆子大的一上来就能扶墙走。“半个多月的训练基本就能适应,能走几步,但想要熟练并且能边走边表演的,大约需要小半年的训练。”杨德意说。

来 源:东南早报

责任编辑:苏慧敏