海洋,作为地球最神秘的领域之一,充满了未知与风险。但勇敢的闽南先民为探究这份奥秘,伐木为舟,剡木为楫,展开波澜壮阔的航海之旅,成为海洋活动的先驱者和探索者。伴随着海上的实践与成长,一批顶级航海家陆续在闽南闪耀登场,他们的航海经历为后人打开了连通更广阔世界的大门,也为创造未来提供了更多可能性。

林銮成功打通泉州至浡泥航线

泉州有着漫长的海岸线,天然良港众多。

唐时,泉州可耕地少,传统农耕不足以为日益增长的人口提供充足的口粮。这样的现实情况,迫使人们不得不积极向外谋求发展,这也培养了泉州人开拓进取的精神。沿海民众只能耕海为田,或出海捕鱼,或放洋贸易,通过海上贸易获取更多的生存资本。唐王朝对于海上贸易是持开放态度的,泉南一带的港口也在这样的贸易氛围中,逐渐活跃并昌盛起来。以海为媒,货通四海,中晚唐时期,泉州成了与广州、宁波、扬州齐名的对外贸易四大港口之一。作为泉州港的附属港口就有肖家港、王家港、柯家港、李家港、中舍港、东石澳、后湖窟、安海港、溪边港等10多个,各地渡头(码头)更是不计其数。

石湖半岛上的林銮渡。1300多年前,林銮就是从这里出发下南洋的。

位于今石狮市蚶江镇石湖半岛上的林銮渡,是一个以古人姓名来命名的码头。唐人林銮,字安东,出生于泉州晋江的航海世家,是著名海商,更是一位卓越的航海家。据清代《西山杂志》记载,林銮的先祖林尚书因“五胡乱华”躲避兵祸,从河南洛阳沿水路南下到晋江东石定居。南北朝时期,北方内陆战乱不断,陆上丝绸之路近乎中断,林氏家族以晋江沿海港口为根基开拓海上贸易。唐开元八年(720年),族人林銮已拥有大船数十艘,航行于东南亚一带,销售丝绸、陶瓷等,买回楠木、象牙、茴香、犀角、樟脑。因经营有方,利润丰厚,赚得盆满钵满。

至唐中期,林氏家族已积攒下雄厚的家底。此时,林銮这位雄心勃勃的航海奇才又站了出来,提出“试舟浡泥”的远洋贸易计划。浡泥(也称渤泥,即今文莱),当时是远在东南亚加里曼丹岛北部的一个古国,与晋江远隔重洋。去浡泥,就要驾船穿越南洋的万千暗礁险滩以及诡谲难测的海上风暴,这在远航经验尚不丰富的唐代,等同于签下随时可能搭上性命的“契约”。常年与风浪打交道的林銮对此自然再清楚不过,但他坚信凭借自己丰富的航海实践与航海技能的提升,有能力把贸易船队带至成功的彼岸。

林銮渡外今有石引桥

唐开元八年(720年),林銮在晋江(今属石狮蚶江)石湖建造码头。紧接着,在贸易船队的协作和共同努力,打通了泉州至浡泥航线。锦帆鹢首,牵星过洋,林銮的商船在历经各种海上冒险后,最终抵达浡泥,他们以国内的丝绸、瓷器等物,从浡泥商人那换取了龙脑、樟脑、降真香、黄蜡等名贵香料,获得丰厚的利润。林銮的成功也带动了泉州沿海民众参与东南亚地区的航海贸易,香料由此成为泉州港最大宗的进口商品,并产生了深刻的社会影响。为方便商船进出,唐开元年间(713—741年),林銮还投入巨资,用了近20年的时间,请善于造塔的工匠周仰在晋江沿海造了七座石塔,作为引航的航标塔。石湖码头与七座航标塔,在很长一段时间里,成了沿海民众眼中跨洋追逐财富的象征物。后来,人们为了纪念林銮这位伟大的航海家,便将石湖的这片码头尊称为“林銮渡”。

汪大渊在刺桐港圆了万里航海梦

元代出了一位名垂青史的地理学家、航海家——汪大渊,他虽然不是泉州人,但却在泉州圆了自己的航海梦。

汪大渊,字焕章,元至大四年(1311年)出生于江西隆兴府(今江西南昌市)施尧村汪家垄。父母用《论语》中“焕乎其有文章”之意,为其取字“焕章”,望其成才。汪大渊年少求学时,勤奋苦读,博览群书。难得的是,他对《史记》爱不释手,尤其将其中的《货殖列传》篇章倒背如流。《货殖列传》描述的南北各异的地理、自然、物产等内容,令汪大渊“神游”不已。渐渐地,一个读万卷书、行万里路、著书立言的梦想,悄然在他心底生根发芽。为了达成这一梦想,少年汪大渊开始学习司马迁游走天南地北,考察各地风土人情。著名史学家吴鉴称其“少负奇气,为司马子长之游,足迹几半天下矣”。

或许是缘分使然,至顺元年(1330年),汪大渊旅行来到了当时极负盛名的超级商港泉州。在这里,汪大渊仿佛踏入了一座“奇幻之城”,他看到操着各种语言的肤色各异的人们,摩肩接踵地行走在繁华的商业街道;看到琳琅满目的中西奇货,如山般地堆积在广场内;看到沿海港湾里停泊着来自世界各地的大小船只,从船上走下形形色色的中外商人、水手、僧侣、传教士等等,他们口中所讲的异域风情,又是那样生动、有趣……眼前的一切,既让汪大渊震惊,又令他好奇。当他得知泉州的城市财富几乎都来自海外贸易后,便下定决心要随泉州商船远行,来一场轰轰烈烈的“航海万里行”。

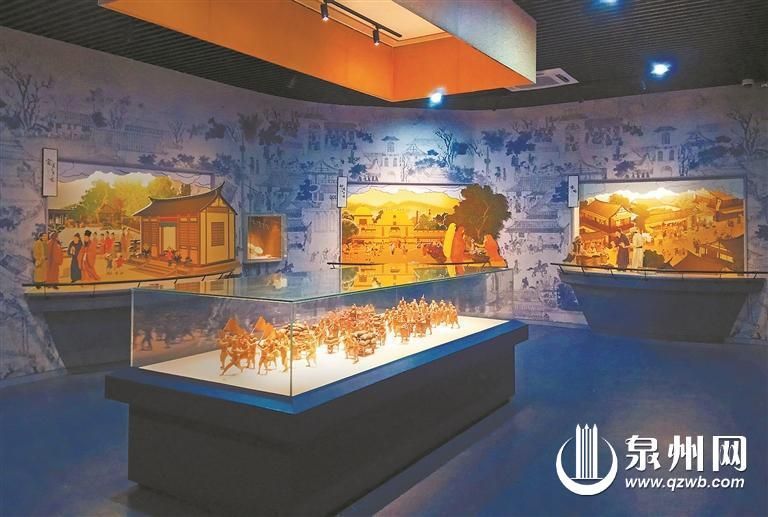

泉州海交馆“刺桐—古泉州的故事”展馆揭示泉州自古以来海上交通的发达

同年,汪大渊真的如愿从泉州首次搭乘商船出海远航。这次远航历经海南岛、占城、马六甲、爪哇、苏门答腊、缅甸、印度、波斯、阿拉伯、埃及,横渡地中海到摩洛哥,再回到埃及,出红海到索马里、莫桑比克,横渡印度洋回到斯里兰卡、苏门答腊、爪哇,到达加里曼丹、菲律宾返回泉州,前后历时5年。

至元三年(1337年),已经对航海着迷的汪大渊,再次从泉州出航。这回他历经南洋群岛、阿拉伯海、波斯湾、红海、地中海、非洲的莫桑比克海峡及澳大利亚各地,于至元五年(1339年)返回泉州。

汪大渊两次远航,历时八年,航程数万里,到过220多个国家和地区,沿途记录下所闻所见。至正九年(1349年),汪大渊再次路过泉州,恰逢泉州路达鲁花赤偰玉立命吴鉴修《清源续志》,以泉州系海外各国人物聚集之地,对各国风土人情应有记录,遂请汪大渊著《岛夷志》,附于《清源续志》之后。后来,汪大渊回到久别的故乡隆兴府,又将《岛夷志》节录成《岛夷志略》,并在当地印行,此书得以广为流传。

《岛夷志略》以地为纲,以事系地,记述亲历的国家、地区或部落寄碇名称219个,其中贸易口岸81个。汪大渊撰写《岛夷志略》的态度是很严肃的,曾说书中所记“皆身所游焉,耳目所亲见,传说之事则不载焉”。《岛夷志略》翔实地记载了海外各国的地产,以及与之交易的商品。这些交易的商品,有些是中国产的,也有些是他地贩运的。该书记录经泉州港出口的商品90多种,绝大多数是手工业制品。根据书中所述,海外国家、地区或部落人民,几乎都对来自泉州港的商船敞开大门。

汪大渊的《岛夷志略》是一部有极高史料价值的古代世界地理志,同时也是中外延续友好交往的媒介,汪大渊在书内很多篇章记载了中国人在海外与侨居国融洽相处的情状。故而,汪大渊被后世称为中国中世纪伟大的地理学家、航海家、旅行家。西方学者则称他为“东方的马可·波罗”。

敢于挑战未知的航海家彪炳史册

航海过程充满了未知与风险,航海者必须具备坚定的意志和勇气。除了林銮、汪大渊外,历代以来泉州有许多值得铭记的航海家的身影,他们有的是古代泉州人,有的是古代泉州的过客,如拘那罗陀、王景弘、陈洪照以及陈昂、陈伦炯父子等等,他们或扬帆异域,或为人类的地理认知、文化交流、商贸往来等作出过巨大的贡献。

一眺石旁即为翻经石,据说当年拘那罗陀曾在此翻译经书。

拘那罗陀是印度僧人,少时曾遍访众师,后来学通内外,尤精于佛教大乘之说。拘那罗陀曾带着“经论梵本二百四十夹”漂洋过海,于梁武帝中大同元年(546年)登陆南海郡(今广东省南部)。太清二年(548年)抵达建康(今南京),开始译经弘法之旅。天嘉二年(561年),拘那罗陀从晋安郡乘小舟来到梁安郡(今泉州南安丰州镇),天嘉三年(562年)在此地的建造寺(今为延福寺)翻译出了《解节经》一卷和《金刚经》。据《续高僧传·真谛传》记载,拘那罗陀在梁安郡停留了近两年的时间,今南安九日山西峰犹有其“翻经石”遗迹。南北朝时期,人类远洋航海的技术尚未完善,拘那罗陀在这样的大背景下,能乘船往返数千海里,只为传学讲经,其精神与勇气实在令人敬佩。拘那罗陀与南安丰州结缘,他在丰州的这段经历,也为泉州留下了与海外交流的最早历史记载。

王景弘,明初漳平市赤水镇香寮村人。从明永乐三年(1405年)至宣德九年(1434年)的29年间,他与郑和同为正使,先后七次率领庞大船队下西洋。王景弘与郑和一同下西洋时,经常到泉州购买陶瓷、竹器、珠、绣、锦、帛、茶叶等物,还征集少年壮士以及航海水手。据载,有数十位泉州人曾随王景弘下西洋。

郑和卒后,王景弘独自统率船队第八次下西洋,留下彪炳史册的功勋,是我国航海史上杰出的航海家、外交家和军事家。晚年的王景弘,在南京潜心整理航海资料,编写了一本名为《赴西洋水程》的航海专著,系统地总结了航海经验。这本书后来流传到民间,成为明清时期航海人员的导航“秘本”,为促进中国航海事业的发展作出重要贡献。

陈昂、陈伦炯父子是清初泉州同安人,同时也是清朝的军事将领。陈昂官至广东副都统,陈伦炯则官至浙江宁波水师提督。父子二人长期任职于滨海之地,对海防事尤为留心,对西方殖民势力的东渐颇有感受。雍正八年(1730年),陈伦炯积父子两世之阅历,特别是他们常年在海上巡防的经历,撰写了《海国闻见录》一书。全书分上下两卷。上卷“记”8篇,题为“天下沿海形势录”“东洋记”“东南洋记”“南洋记”“小西洋记”“大西洋记”“昆仑记”和“南澳气记”。下卷图6幅,题为“四海总图”“沿海全图”“台湾图”“台湾后山图”“澎湖图”和“琼州图”。《海国闻见录》是我国十八世纪的一部地理名著,对后来的海洋地理、世界地理研究影响颇大。鸦片战争前,中国人对世界的认识十分贫乏。《海国闻见录》的问世更显难能可贵。

陈洪照是清中期泉州德化人。壮岁时,陈洪照随商船赴印度尼西亚,寄居于华侨黄甲家5个月。他驾舟往来于咬留吧、万丹、三宝垄等地,“询悉夷邦掌故,凡气候、疆域、人物、风俗,俱熟睹而详记之”,还摸清了从越南至爪哇的航线情况。归国后,陈洪照即撰写《吧游纪略》一书。该书对研究清初南海交通史、华侨史、印度尼西亚历史具有重要参考价值。

责任编辑:苏慧敏