自古以来百崎航海经商者多不胜数,其中不乏通过海丝贸易而扬名四海之人;位于白奇村西侧的古渡口是古代海上贸易的见证物;传自先人的《针簿》揭示百崎乡悠久行船历史;古物“公砠”反映旧时经商贸易的繁荣景象

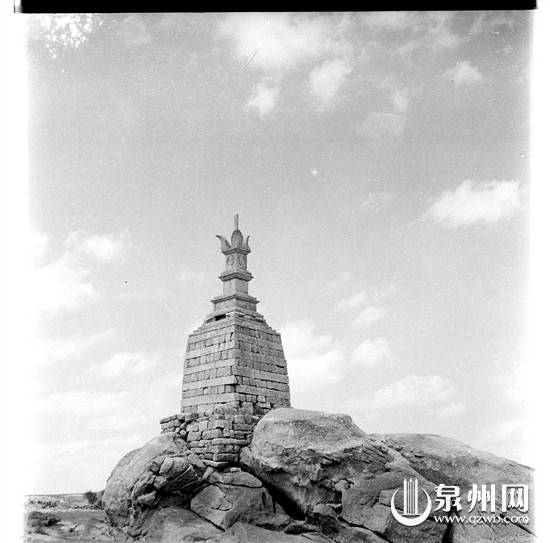

百崎古渡航标塔资料图

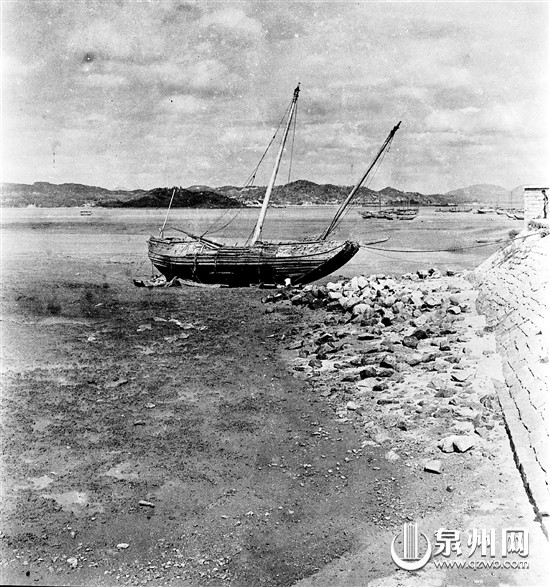

百崎古渡口旧照

百崎乡外原本是一片汪洋,如今有些已变为滩涂地。

百崎乡内有许多伊斯兰风格的建筑

“奇山公砠”置于郭氏家庙中

“百六·贰佰”的重量相当于200斤

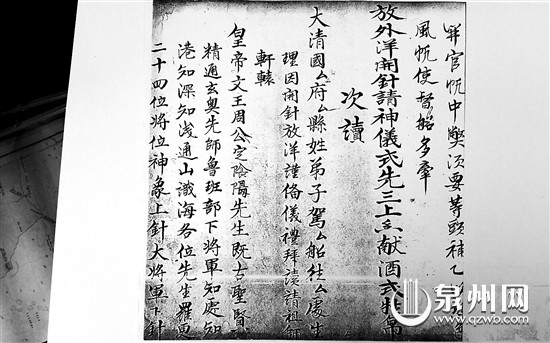

《针簿》上记录了放外洋开针请神仪式

百崎接官亭历经风雨

百崎(旧称百奇)回族乡,地处今泉州台商投资区西南海滨,旧属惠安县,与后渚港隔江相望,是海上丝绸之路的起点之一。乡内白崎港,自古是个天然避风港,具有港湾多、岸形曲折之特点,古时过往船只若遇上台风,驶入白崎港便能安然无恙。自古以来,在百崎乡诞生的航海经商者多不胜数,其中不乏通过海丝贸易而扬名四海之人,他们的故事至今仍在流传……

□通讯员 顽石 本报记者吴拏云 文/图

古渡口与航标塔

据明隆庆四年至万历二年(1570—1574年)出任惠安知县的叶春及所著的《惠安政书》记载,其时惠安全县共分为34都,白崎铺(即现在的泉州台商投资区百崎回族乡区域)与云头铺(即现在的东园镇秀江片区域)合为第23都;书称此地“要皆西倾,以临晋江。浔头港厕其北,臭泥澳浥其南,故食海者什之六七”。百崎回族乡文史研究者郭廷玺先生称,文中所谓“食海者”,便是以打鱼或海上贸易运输为业者,“食海者”约占当时第23都居民中的百分之六七十。可见,百崎一带很早以前渔业与海事就很繁荣。

郭廷玺介绍说,明朝洪武九年(1376年)百奇回族肇基祖郭仲远携妻儿由法石迁徙到惠安,就是乘船而来的。位于回族乡白奇村西侧的那个古渡口,历史可追溯到南宋时期,根据村中的李姓等汉族居民的族谱记载,他们的先祖是从南宋时迁居到此的,当时同样是以海为生。

当年郭仲远乐善好施、仗义疏财,而且热心公益事业。据《百奇郭氏回族宗谱·仲远公行实》记载:“地边海埭,不时垫溺。公则捐金珠而造石桥,以济人之涉者,自佣砌石路三百余步,以利人之行者。”明洪武年间,郭仲远除了修筑码头的石桥、石路外,为了让等候过江的旅客有个歇息的地方,还捐资建造了一座“回”字形的石亭。斗转星移,流年似水,石亭历经数百载风雨剥蚀、地震摇撼,不免石柱摧折,亭盖坍塌,容颜憔悴。乾隆三十六年(1771年),百奇回民曾集资对此亭予以修葺,这有《重修桥尾亭塔碑记》为证。有意思的是,这块碑记中还述及码头石崖上的一处石塔,即至今在乡民之间流传的那座“锁龙塔”,也叫做“天赦塔”,高五丈多(16米左右)。郭廷玺经调查研究后认为,这“锁龙塔”实际上就是当时的航标塔,起着引导船只安全入港的作用,可惜于上世纪70年代毁圮无存。

青花瓷盘见证海丝

相传在明朝永乐年间,三保太监郑和总兵奉旨第五次下西洋途中,船队曾在泉州后渚港一带候风。在泉州逗留期间,同为伊斯兰教徒的郑和,专程过江探访聚居在后渚港对岸的百奇郭氏回民。当时郑和的官船同样是在百奇古渡口停泊。郭仲远家族受宠若惊,却又苦于无迎宾驿馆接待远来贵宾。最后,郭仲远只好在渡口处的一座凉亭摆设香案,带领子孙迎候钦差大驾。从此以后,百奇回民为了纪念郑和的到访,就将这座石亭称为“接官亭”。

“百崎回民的先人乃来华经商的阿拉伯穆斯林。当年的百奇郭氏回民利用港口的地理优势,发挥阿拉伯先人的经商潜能,大力发展海上捕捞与运输业。”郭廷玺称,明朝年间,以航海经商为主业的百崎回民,经常运载一些本地的丝绸瓷器等特产到南洋各地贩卖,再贩些大米及当地土特产等物资到本地转卖。回族乡人郭澄波先生家里,至今保存着先辈收藏的一块明朝成化年代的青花瓷盘,据说就是当时成批瓷器要运输到海外时留下来的,这也成了泉州海上丝绸之路的一个有力见证。

《针簿》揭示悠久行船历史

明初实施海禁政策之后,海外贸易受到严格控制,全由官方经营,实行“勘合贸易”。尚与中国保持贸易关系的国家,其海商必须持有明朝政府颁发的“勘合”和“金叶文表”才能入境。当时泉州港被限定为仅通琉球,而琉球小而贫,所贡之物多转贩自日本、吕宋等国。南洋诸国海商为获得免征舶税的优惠,大多假琉球之名来泉互市。

有文献记载,明永乐三年至宣宗宣德八年(1405—1433年),明廷派郑和七下西洋,遍访亚非30多个国家和地区。第一次下西洋时,郑和船队曾停留惠安秀涂港寻找到《海底簿》,借以熟悉山形水势,此书与《郑和航海图》大体相同。

1963年,厦门大学历史系与福建省及晋江专区文管会联合对泉州海外交通史迹做考古调查时,在百崎乡郭氏人家中发现其祖传的手抄本《海底簿》,其序言有“永乐元年”、“郑和”等字样。簿中记载下西洋所经过的山屿、地名500多个。

由明迄清,《针簿》《走针簿》《海道针经》一类航海书籍甚多﹐多为舟子船工之作。它们既为航海的指南,又反映了当时舟师所至的地区。据郭廷玺介绍,在百崎老船工郭家寿家中就珍藏有《针簿》手抄本,书中甚至还记录了“放外洋开针请神仪式”的内容,另外也配有行船所过的川屿简图。“不仅郭家寿家中有,百崎乡的郭修美、郭文来、郭平吓等人也都存有《针簿》,全是上辈人传下来的,只是书究竟来自哪个年代,没人能说清。”郭廷玺说道。这些《针簿》一般都已残缺不全。不过《针簿》的存在,还是从侧面反映了百崎乡在行船方面的悠久历史。

传奇人物的碧海奇缘

在百崎乡白奇村郭剑鸣的家里保存着一个清代的“百六秤”青石秤砣。秤砣的砣耳内侧雕刻着工致美观的连云图案,秤砣的两侧分别镌勒“郭记”和“元兴”字样。

据《百奇郭氏回族宗谱》记载,秤砣的来历可追溯到百崎回民第十二世传人郭灏。郭灏,号毅伯,生于清康熙三十七年(1698),在世时曾开有一家渔行专售涂虾,后世子孙称他为“涂虾行”公。其家族历代经商,曾孙郭朴生于道光年间,后来成了蜚声遐迩的“郭百万”,7个儿子分别在浙江沈家门与福建老家两地经营水产及船运,仅在百崎就造有六七艘运输船,并设置了船头行。“元兴”就是当时两地共用的行号,在当年可谓名噪一时。秤砣镌有“郭氏”“元兴”的那杆“百六秤”,就是当年船头行进出货时所用的,遗憾的是秤杆久已丢失。“元兴”行的郭氏回民令人刮目相看,此后他们的子孙皆自称“元兴”人。

号称泉州南洋归侨捐资兴学第一人的郭用锡,其墓志铭载:“公弱冠时经营瀛海中,万里风波,不惮艰险。” 郭用锡是清道光年间百奇的一位富豪,专事远程运输业务,曾购置一艘大船,长年往返于大陆与南洋两地经商。当年筹建惠安文峰书院时,郭用锡让官任盐运司知事的儿子郭金榜捐资白银2000两助建,因而在道光十五年(1835年)受到清宣宗旻宁颁发诏令封赐。

出生于清道光初年的百崎回族第十六代传人郭克,继承并发扬了阿拉伯先人航海、经商的潜能,购置船只用于搞运输和捕鱼。由于经营有度,郭克收入颇丰,在族系中首屈一指。于咸丰初年建造祖祠中桗厝。又由于其文才武功,皆有建树,被例授“登仕郎”之职。

另据《惠安风土志》记载,出生于百崎回族乡里春村的郭水法,在英国造船厂学成技师后回国,于同治年间被清政府封赐“蓝顶花翎”顶戴,降旨“负责创办高昌庙造船所”(即上海江南造船厂的前身)。后来郭水法又在上海自行发展航务公司,因技术力量雄厚且经营有方,遂成富甲一方之大户。

“公公式”背后的贸易故事

在当年的白崎铺,尤其是白奇村,航海经商者多如繁星。随着海上贸易量的不断增加,白崎铺也不断吸引海内外商人纷至沓来。古渡口及白奇村相继建了不少的货栈,村中的发生头与奎武头(“头”是旧时民间对老板的俗称)就是其中两大货栈的老板。渡口附近至白奇村头,店铺林立,海鲜、粮食、药材、杂货等应有尽有,形成了一条半里多长的古街,至今仍然存在。街道中也还保留着部分石头古道。在古街旁有一座被称为“番仔楼”的房子,据说就是以前白奇村船老板连富头在清末建造的。

百崎郭氏家庙里如今还放置着一大一小两砣“公砠(音jū)”,俗称“公砣”。正面镌有“百陆壹佰壬子公立”,两砣背面均阴雕“奇山公砠”字样(奇山乃旧时白奇的别称)。 在时秤面世之前,民间所用的都是“百六秤”,木棍用锥子点上小孔就是秤杆,秤砣是石头雕成的,很不规范。在长期的交易中,短斤缺两的事屡见不鲜。在这种情况下“公砠”应运而生了,它类似于现在市场上的“民主秤”或“公秤”。当时白奇村有好几处设置了“公砠”,方便货物客商进行交易。“公砠”形状像秤砣,其实它不是当秤砣用的而是抵作货物重量,小砣的重量相当于“百六秤”的100斤,大砣的重量相当于“百六秤”的200斤,在称货前先把秤钩钩上“公砠”称一称,看看与秤杆上秤星的重量是否相符,若是相符就算准确了。“公砠”的发现,可以反映出当年百崎回民地区海上运输、经商贸易的繁荣景象。

来源:泉州晚报 责任编辑:林秋燕